In Revue Internationale de Psychopathologie, n° 8, 1992, pp. 589-627

Un des textes les plus importants sur la pensée psychanalytique.

Les variations importantes que l’on constate aujourd’hui parmi les psychanalystes sur l’usage des termes de « métapsychologie » et de « psychopathologie », recouvrent des différences sensibles quant à leur sens et à leur portée. Dans la présente contribution, les auteurs introduisent à une réflexion sur la place de l’invention de la métapsychologie dans l’œuvre de Freud, corrélativement à une définition que reçoit alors la psychopathologie. Le recours à l’histoire du mouvement psychanalytique est nécessaire s’il s’agit, en effet, de savoir de quels oublis est affectée la psychanalyse lorsque est idéologiquement négligé le rapport de sens entre métapsychologie et psychopathologie : oubli de la valeur mnésique du symptôme, oubli des fonctions de reconnaissance et de nomination, oubli de tout ce qu’engagent « projection », « transposition », « retraduction », « transfert », etc. La transposition de la métaphysique en métapsychologie – énoncée notamment à la faveur de la paranoïa – permet ici de rappeler la place accordée à l’animisme et ainsi à une physique de la psychologie.

Le mois d’août 1911 voyait naître à Leipzig la première Revue de Psychopathologie, contemporaine de la psychanalyse. Wilhelm Specht, de Munich – un élève de Kraepelin -, en était le directeur de rédaction. Selon Jung, l’« enthousiasme emphatique [de Specht] pour la psychanalyse n’avait pas suffi pour qu’un psychanalyste fût invité à collaborer[i] : Jung proposait à Freud de considérer l’entreprise de cette Revue comme concurrentielle. Aux yeux de Freud, le sérieux de l’affaire se jugeait sur le fond : on ne pouvait prétendre à l’alliance avec la psychanalyse sans décider d’en parler à haute voix. En effet, la présentation du premier volume était ambiguë et l’offre d’alliance était souterraine – Specht ayant adressé une lettre personnelle à Freud alors qu’il avait écrit, dans son introduction publiée, que les « expériences certaines de la psychiatrie clinique » étaient contredites par les théories de Freud qui avait « construit arbitrairement les notions de base psychologiques dont il se sert, sans rapport avec la psychologie »[ii]. Ferenczi, lecteur très attentif de ce premier numéro, y voyait surtout un exercice de « pillage intellectuel », des idées freudiennes et il jugeait que tout cela n’était, pour l’essentiel, « que de la psychanalyse naviguant sous un faux pavillon »[iii].

Près d’un siècle plus tard, il est devenu évident que le mot psychopathologie ne saurait se satisfaire d’un seul « pavillon ». Mais il est non moins évident qu’existe une psychopathologie freudienne et que sa référence est incontournable. Toutefois il reste vrai que les caractéristiques de son « pavillon » demeurent imprécises – voire aléatoires – pour autant que l’on néglige le « métapsychologique » qui en sous-tend le discours. Par ailleurs, il y a déjà longtemps que nombre de psychopathologies bâtardes naviguent sous pavillon psychanalytique et que le pavillon freudien lui-même n’est plus toujours garanti ni certifié par l’appellation « psychanalyse ». Entre psychanalyse et psychopathologie aujourd’hui, les aventures de terminologie ne masquent plus seulement le repérage possible de vrais ou faux pavillons, mais brouillent encore davantage les couleurs annoncées par « pavillons de complaisance ». Ajoutons enfin que l’usage par les psychanalystes du terme de « métapsychologie » n’est pas à l’abri de fortes influences idéologiques – tout particulièrement en raison des aspirations professionnelles à la fameuse « scientificité » de la psychanalyse – et qu’un abus intellectuel du préfixe méta entraîne par précipitation tendancieuse à vouloir assigner le même statut épistémologique à la notion de modèle en biologie ou neurobiologie, en neuropsychologie, en psychanalyse, etc. Les relations interthéoriques ne sont pas impossibles pourvu que soit préalablement assurée la spécificité de chaque démarche.

Qui serait d’emblée heurté par le privilège accordé à l’anecdotique et à l’insistance de la métaphore pourrait aussi bien être alerté de nouveau sur la nécessité psychanalytique de prendre au sérieux la métaphore tout comme l’anecdotique. Question de terminologie, d’appellations et de définition, en somme : le travail de nomination est au premier plan du projet de réflexion sur les modèles théoriques, quant aux théories du psychique en particulier. S’agissant de l’exploration des rapports entre psychopathologie et métapsychologie – propres à introduire à une réévaluation qui nous semble désormais s’imposer – l’accentuation d’un simple détail devrait suffire : le fait que Freud ait rendu public le projet et les principes d’une « métapsychologie » précisément sous le titre Psychopathologie de la vie quotidienne (1901-1904), peu après l’avoir fondée sans la nommer en théorisant l’ « appareil psychique » dans L’Interprétation des rêves (1900), et bien avant d’en produire la première grande tentative de définition (1915).

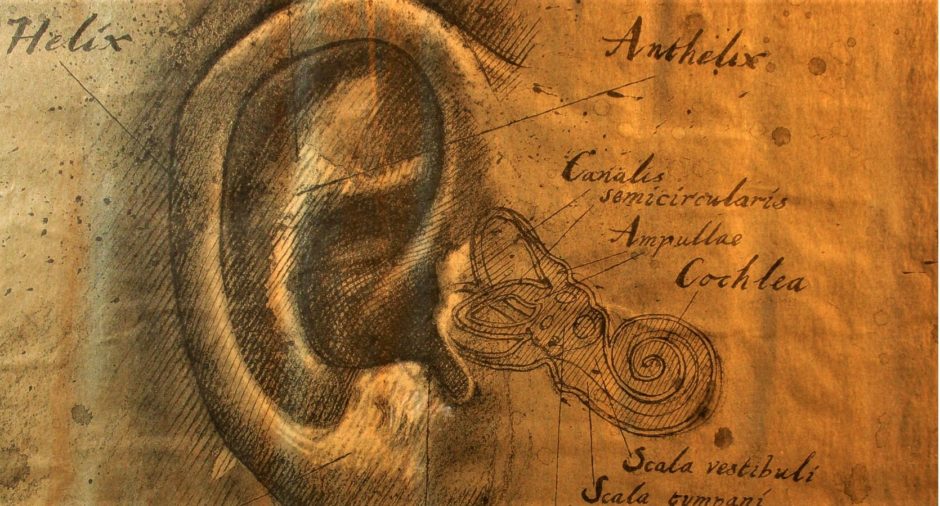

On pourrait regretter que les psychanalystes soient encore sommés de justifier l’intérêt qu’ils portent aux détails : nous rappellerons avec Freud qu’il est difficile « de surmonter l’habitude psychanalytique » de tirer des conclusions importantes à partir de petits signes[iv]. Avec Freud, c’est en effet tout d’abord la mesure des signes qui change dans l’histoire de la psychopathologie, comme c’est à partir de la réduction de l’importance accordée aux symptômes que la métapsychologie se déploie. Jusqu’à la psychanalyse, la psychopathologie s’est fondée sur un descriptif des symptômes de maladie mentale, se dissociant à grand’peine de la séméiologie médicale et de la nosographie psychiatrique. On connaît le débat inaugural de Freud avec la séméiologie et la nosographie de son époque – débat schématiquement « surveillé » d’un côté par la question de l’étiologie des névroses et de l’autre par le problème des localisations cérébrales – en un premier mouvement Freud déplace la conception de la psychopathologie en y ajoutant la prise en considération non plus seulement des symptômes de maladies répertoriées mais celle des signes d’expression du psychique insérés dans le fonctionnement « normal » habituel et dont la « maladie » ne produirait que des caricatures ou des grossissements. D’où une transformation de la notion d’étiologie, l’étiologie sexuelle des névroses constituant l’axe principal de cette transformation. Ce mouvement avait été précédé par une opération de déplacement, qui s’inscrivait à contre-courant des tendances localisationnistes (dès 1891, avec Contribution à la conception des aphasies), afin d’établir une frontière suffisante entre le cerveau et l’appareil psychique – frontière principalement tracée à partir du « schéma psychologique de la représentation de mot ». En conséquence, une variante est apparue, qui enrôlerait davantage et plus précisément discours et représentations dans le champ du psychopathologique. Ainsi les mots et les noms se trouvaient-ils à la fois propulsés au rang du symptôme et introduits à leur fonction de signe psychique par l’établissement d’une frontière paradoxalement « délocalisatrice », une fiction théorique – une fiction nécessaire au discernement et utile à la théorie.

Il convient de noter que l’origine du discernement freudien n’est guère dissociable d’un trajet d’individualisation au fil de polémiques dont certains noms figurent, en quelque sorte, les balises : Charcot pour l’étiologie, Meynert pour les localisations, par exemple. Une telle notation serait dérisoire si les données biographiques étaient absolument séparables – en toute objectivité – des intentions théoriques, c’est-à-dire s’il n’était pas question de parler de psychanalyse à haute voix. Ce qui impliquerait l’abandon, au profit suspect de l’objectivation, des spécificités de la méthode pratique et théorique de la psychanalyse. Il n’est pas plus fondé de négliger l’idée que le jeune chercheur Freud voulait « donner son nom à un territoire cérébral » (ou même attacher son nom, tout comme ses aînés, à un symptôme, à la découverte d’une substance, d’une technique, etc.) que d’oublier l’explicite appel au transfert, formulé comme un avertissement au lecteur, dans L’Interprétation des rêves.

« Toute science – écrira Freud en 1938 – repose sur des observations que nous transmet notre appareil psychique, niais comme c’est justement cet appareil que nous étudions, l’analogie s’arrête ici. »

Entre l’appel initial au transfert du lecteur, et l’affirmation, en fin de parcours, d’un point d’arrêt pour l’analogie, se dessine tout l’enjeu de la métapsychologie – en tant que noyau conceptuel et, pour ainsi dire, maître d’œuvre – pour la psychopathologie freudienne.

La psychanalyse se range d’abord au point de vue d’une psychopathologie empirique classique qui fait du symptôme « le point de départ de l’observation ». Mais en divisant le symptôme et en réduisant le poids du pathologique pour la psychologie, Freud alerte le clinicien sur le « fait d’être conscient » du symptôme, sur son statut de conscience, et il invite, en vue d’une psychologie de l’inconscient, à concevoir que l’on puisse s’émanciper du symptôme, sans l’oublier ou le négliger pour autant. C’est pourquoi la métapsychologie mènera toujours de front une approche descriptive directe (en conscience) et une approche tenant compte des systèmes topiques (supposant a priori une connaissance). Ce qui ne signifie pas que les systèmes topiques soient conçus hors de la sollicitation de la clinique ! On s’apercevra que l’évolution de ceux-ci dans l’œuvre de Freud dépend très largement des transformations du champ de la clinique psychanalytique (voir la fonction que joue, de ce point de vue, la névrose obsessionnelle)[v]. En outre, la pratique analytique donne toute opportunité de s’apercevoir qu’un symptôme dispose d’une constitution et d’une fonction psychiques jouant singulièrement le rôle d’analogon de l’appareil psychique[vi]. Cependant, même du point de vue où l’inconscient, en tant que système, est supposé en cause, d’une part la notion de « déterminisme psychique » modifie les rapports de causalité que l’étiologie avait prescrits, et, d’autre part, la référence aux concepts majeurs de la métapsychologie (pulsion, refoulement, inconscient, objet perdu, mécanisme du rêve, phylogenèse …) ne va pas sans le maintien d’une tension spéculative comme principe clinique, y compris dans la théorisation. La mesure de cette tension est indiquée par un autre genre d’avertissement freudien :

« Il faut se souvenir que nos hypothèses ne peuvent d’abord prétendre qu’à la valeur de représentations figurées (de l’appareil psychique)[vii]. »

On ne saurait guère faire l’économie d’une réflexion – aussi succincte fût-elle ici – portant sur les deux mots de Bild (image) et de Vorbild (modèle ou prototype). Si on repart de la corporéité du symptôme hystérique, on s’aperçoit que l’image y est puissance d’imitation et, comme on le voit chez Charcot, l’observation emprunte une sorte de phénoménologie mimétique pour décrire le symptôme en le reproduisant (cf. les travaux de Georges Didi-Huberman). Chez Freud, la corporéité du Bild (du symptôme) entraîne à un schéma corporel du psychique. C’est en ce sens que l’appareil psychique du chapitre VII de L’Interprétation des rêves est bien issu de la mémoire stratifiée du corps hystérique mais au travers du travail du rêve. Le schéma est de facture et de portée métapsychologiques, mais il dispose de la corporéité du Bild. Dans l’analyse de patients obsessionnels, on pourrait montrer qu’il s’agit d’intégrer la corporéité du symptôme (hystérie et/ou rêve) dans le schéma du Bild, là où le « dialecte » tend à produire l’illusion d’un pur discours du psychique. En un sens, dans la psychanalyse, le Vorbild (métapsychologique) met en avant le Bild : le « modèle » constitue ainsi une étrange normalité métapsychologique – étrange, en effet, parce qu’une telle normalité dispose d’une heuristique fictionnelle. En retour, on dirait que le propre du Bild est dans sa capacité de déformation. C’est pourquoi le « psychopathologique » ne saurait s’observer hors d’une considération phylogénétique.

Il n’est pas certain que l’on ait suffisamment évalué l’incidence de la métapsychologie sur la psychopathologie – incidence représentative comparable aux effets de l’invention de la perspective en peinture ou en architecture. Car il s’agit bien de l’invention d’une perspective Jusque-là méconnue, d’une perspective définissant son objet tout en indiquant la position du sujet observant : mise en perspective de l’appareil psychique toujours annoncée, puis définie en termes de points de vue. Ce n’est peut-être pas seulement à « la sorcière » du premier Faust que la métapsychologie doit son appellation freudienne héroïsée (1937) – mode de spéculation particulier, voire activité fantasmatique spécifique de la théorisation en psychanalyse -, mais encore à la mémoire collective, de tout temps fascinée, de ces miroirs convexes donnant à percevoir un espace condensé, déformé, dont le reflet inquiète soudain tout en invitant à la plus grande curiosité, ces miroirs convexes – auxquels on a pu attribuer quelques fonctions magiques, et jusqu’à les appeler « sorcières » – qui indiquaient depuis des siècles la représentation d’une méthode de projection (fût-elle lisible sur le dos d’une cuiller polie) bien antérieure aux avancées de la géométrie qui en rendront la compréhension scientifique possible. Toutefois les analogies spatiales ont aussi un point d’arrêt, la spatialité de l’appareil psychique ne se condense pas aussi aisément en projection sur l’appareil de langage que l’espace réel se projette, à l’aide de quelques lois de représentation, sur un plan d’architecte. Or, les mots qui prétendent en dire toujours plus que la figure contraignent parfois à ce que les usagers les mieux exercés laissent transparaître leurs faiblesses, jusqu’à céder à la tentation de « faire un dessin ». De plus, les mots les plus usités de la théorie, en devenant « passe-partout », ont eux-mêmes tendance à se faire compacts, à masquer quelque défaut de symétrie au fil de l’usage, justement le genre de défaut qui permettait naguère encore de s’aviser de la condensation opérée par le langage.

Si le schéma freudien – à vocation métapsychologique de Vorbild (« modèle » ou prototype) – procède du Bild (l’image en tant que « hystérie » ou « rêve ») et qu’il en est l’écriture diagrammatique (au sens de Peirce), son inspiration par les appareils optiques (télescope ou microscope) pose toute la question d’une structure perspective (sens du « point de vue ») grâce à laquelle est modifié le modèle de perception. Autrement dit, le schéma-Vorbild instaure une physique de la projection (une « optique ») ainsi qu’une topique de la régression sur la base de l’inconscient et non pas de la perception-conscience (la conscience est un organe sensoriel). La fiction de l’appareil optique et de l’image formée par la structure et la disposition des lentilles vient donc rendre possible l’écriture en schéma de l’image. A s’en tenir à une définition stricte, on dirait qu’il ne peut y avoir de métapsychologie que de l’inconscient (au sens que lui accorde le texte de 1915) et que de là « observation », « construction », « projection », « nomination » (langue et langage) ne sauraient, en aucun cas, se référer à la conscience. On devine aisément l’incidence de ces considérations sur le psychopathologique, qui à la limite ne peut relever ni d’une psychologie de la conscience, ni ne doit présupposer – sur le mode d’un néo-jacksonnisme – que l’inconscient est l’architectonique du conscient. Pour Freud, la conscience ne saurait être une instance. Dans la foulée de ces propositions, se pose plus clairement la question d’une impossible métapsychologie de l’inconscient chez Lacan (qui conserve implicitement la référence instantielle à la conscience). Et ce serait sans doute le développement réflexif de telles propositions qui autoriserait à discerner parmi les psychanalystes ceux qui s’en tiennent résolument à la position freudienne du problème et ceux qui s’en écartent tout en conservant l’usage du même « vocabulaire ».

L’axe de symétrie du terme « psychopathologie » est en outre mal assuré, puisque ce dernier se prête aussi bien aux discours dont la visée est tantôt la psychologie, tantôt la pathologie, qu’aux discours dont le point de départ est une psychologie ou une pathologie – sans parler des difficultés auxquelles les grandes classifications nosographiques condamnent la moindre élaboration d’une psychopathologie dès l’instant où il n’est justement plus question de « lâcher » le symptôme ainsi répertorié… On peut toutefois remarquer que Freud opère un choix dans sa langue, simplement en utilisant « psychopathologie » (terme de tradition philosophique et médicale) au lieu de « psychologie (du) pathologique » (en usage chez les psychologues) ou encore de « pathopsychologie » (appellation alors assez fréquente en allemand). La construction du terme « métapsychologie » produit d’ailleurs un tout autre effet de symétrie, si l’on se prend à imaginer que le préfixe méta ne vient pas uniquement modifier le sens et la portée de « psychologie », mais peut-être se substituer à la première partie de Pathopsychologie et certainement infléchir en miroir le rapport de psycho à pathologie.

La dénomination /nomination engage le fond et on ne saurait invoquer, pour s’en débarrasser, l’argument selon lequel c’est une simple affaire de terminologie ! Songeons qu’en ce début du siècle et jusqu’en 1940 environ, la question de fonder la psychopathologie et, corrélativement, d’asseoir la psychiatrie clinique sur des bases « scientifiques » (et anthropologiques) est au centre de maints débats. A titre d’exemple : c’est en 1913 que paraît la première édition du livre de Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie qui, selon l’auteur, tend à remplacer « le système à base de théorie » par « un ordre à base de réflexion méthodologique » (Ordnung auf Grund methodologischer Besinnung). Il s’agit alors de réfléchir – en vue de la psychiatrie – une psychopathologie se donnant de façon autoconstitutive la psychologie qui lui est indispensable ; et, par voie de conséquence, il s’agit de promouvoir une nouvelle méthode d’approche des faits psychologiques en général. Comparativement, la démarche de Ludwig Binswanger nous intéresse beaucoup plus ici en particulier parce qu’elle accueille la pensée de Freud et s’y oppose fortement. En 1922 paraît Einfürung in die Probleme der aligemeinen Psychologie – véritable introduction à la clarification des notions fondamentales auxquelles le psychiatre clinicien a recours dans sa sensibilité, dans sa pensée, dans son action. Quelques titres de contributions de Ludwig Binswanger à cette époque: « Psychoanalyse und klinische Psychiatrie » (1920), « Über Phânomenologie » (1922), « Welche Aufgaben ergeben sich für die Psychiatrie aus den neuen Fortschritten der Psychologie » (1924), « Erfahren, Verstehen, Deuten in der Psychoanalyse » (1926). La distinction de Binswanger entre une psychopathologie empirique et une psychopathologie phénoménologique (fondée par la phénoménologie transcendantale de Husserl) le fait suivre une voie résolument philosophique qui rend, de ce fait, fort aléatoire une véritable entente avec Freud dont précisément la relation psychopathologie/métapsychologie repose sur la « transposition de la métaphysique en métapsychologie ». Sur le projet de Binswanger, on peut lire le travail de Serge Valdlnoci, « Binswanger : une métaphysique de la psychiatrie »[viii].

Il n’en reste pas moins vrai qu’il existe historiquement des déterminations sémantiques – d’origine psychanalytique et phénoménologique – de l’appellation « psychopathologie ». Du point de vue où nous nous plaçons ici, une telle jonction est discutable. Elle mérite d’être toutefois reconnue soit dans un prolongement de l’école hongroise de psychanalyse avec Szondi (Schotte et l’école de Louvain parlent de psychopathologie dans le sens d’une patho-analyse), soit pour marquer la fonction prise par le psychopathologique dans l’acception d’une intersubjectivité du contre-transfert[ix]. C’est dans ce même sens que H. Maldiney comprend phénoménologiquement le pathei-mathos de l’Agamemnon d’Eschyle (le vécu de la souffrance constitué en expérience) ou que Harold Searles, dans la pratique psychanalytique auprès des schizophrènes, accorde au psychopathologique une fonction transsubjective (contre-transférentielle).

Mais l’acception freudienne du psychopathologique ne saurait privilégier une phénoménalité aux dépens du symptôme. L’irréductibilité du symptôme dans la psychanalyse engage la nécessité du signe et du processus psychiques à partir des « formes » que prend le pathologique.

Conduit à revendiquer au fil du temps les facteurs étiologiques proposés par la psychanalyse, Freud n’hésitera pas à affirmer :

« La santé, justement, ne se laisse pas décrire autrement que de façon métapsychologique, en référence à des rapports de force entre les instances de l’appareil de l’âme que nous avons reconnues ou, si l’on veut, supposées, déduites[x]. »

« Santé » : terme quelque peu inattendu sous la plume de Freud, qui – au regard d’une tâche de la métapsychologie – conviendrait infiniment mieux pour son indéfinition conceptuelle que celui de « normalité par trop marqué dans sa définition par son opposition au pathologique.

Reconnaître. Nommer

L’idée de décrire les rapports de force entre les instances de l’appareil psychique- au principe de la métapsychologie- apparaît dans les lettres à W. Fliess au cours de l’année 1894, notamment dans le plan concernant l’étiologie et la théorie des grandes névroses (Manuscrit D) : elle est gouvernée par les premières théories de l’excitation interne et la théorie de la constance. Un sursaut exemplaire pour se dégager de l’emprise de l’étiologie et de la nosographie – première tentative afin de s’émanciper du symptôme « psychiatrique » – donnera lieu au « Projet pour une psychologie scientifique » de 1895. En effet, on n’a peut-être pas assez souligné le modèle que représente l’esquisse de « psychologie scientifique » pour la métapsychologie au moins dans deux directions : la prétention précoce à décrire un fonctionnement normal (il s’agit ici de normalité) – modèle pour la visée – et l’intention constamment différée, mais répétitivement mise en oeuvre avec les plus grandes précautions, de produire une synthèse-modèle pour le résultat. Sur ce dernier point, la non-publication du « Projet », la destruction d’une grande partie des essais métapsychologiques (1915), le caractère inachevé de l’Abrégé de psychanalyse (1938) sont des constats (quelles que soient les raisons) qui ne peuvent qu’alerter sur les rapports du fondateur à Il exposition d’une théorie générale, à ce qu’il nomme pourtant la doctrine (die Lehre). Sans doute faut-il voir ici non seulement le refus de parvenir à des synthèses (« les symptômes s’en chargent » ! Y compris la guérison) mais au travers de ce refus celui d’éviter à la métapsychologie le sort pour ainsi dire schizophrénique de la philosophie. Comme l’indique notamment le texte sur « L’inconscient » de 1915:

« Lorsque nous pensons abstraitement, nous courons le risque de négliger les relations des mots aux représentations de chose inconscientes et l’on ne peut nier que notre philosophie revêt, dans son expression et dans son contenu, une ressemblance qu’on n’eût pas désiré lui trouver avec la façon dont opèrent les schizophrènes. »

Le même texte avait commencé avec une référence à la conception philosophique de l’inconscient défini à partir, de la conscience. Notons donc au passage qu’il est parfaitement clair que le « psychopathologique » pouvant être caractérisé à partir de l’« expression » et du « contenu » d’un discours – ici à vocation de synthèse – démarque le raisonnement en négatif si celui-ci est psych-analytique et tend donc à des propositions de nature métapsychologique. Car, en fin de compte, toute la question est celle de la nature du texte métapsychologique – entre logos et mythos et se constituant de façon hybride au moyen des deux à la fois.

Car de même que « la doctrine des pulsions » sera présentée comme la mythologie des psychanalystes, de même que le travail du rêve sera supposé détenir le schibboleth – les « mots de passe » dont l’entente désigne les adeptes et sans lesquels la psychanalyse demeurerait définitivement incompréhensible à qui voudrait en faire l’économie[xi] – il semble que la fonction mythopoïétique et la fonction de reconnaissance de l’élaboration métapsychologique aient été réservées à un long cheminement intrathéorique, et de la sorte préservées par une série de points de suspension, intuitifs ou délibérés. Toute vue d’ensemble devra constamment céder le pas – dans la pensée comme dans le texte – devant le particularisme et la diversité des points de vue. Sans quoi, elle deviendrait une vue de synthèse. En privilégiant le fragmentaire, c’est non seulement l’indication donnée de l’inachèvement – fonction de l’asymptotisch – mais c’est cela en raison d’un raisonnement par inférences négatives, en raison du négatif inhérent à l’activité de pensée psychanalytique. On peut même dire que l’analytique du symptôme passe par là et si l’on peut prétendre que la synthèse comme la guérison doit avoir lieu, la position de l’analyse est de ne pas en faire sa propre représentation-but. En un sens, la synthèse, comme le bonheur des philosophes, doit bien avoir lieu, mais psychanalytiquement, par définition, elle doit encore ne pas aboutir. Par exemple, le miracle de la guérison par l’amour de transfert – miracle du symptôme et symptôme-miracle – justifie que l’analyste ne perde jamais de vue la fonction psychopathologique du transfert et la fonction sympathique de la normalité.

En 1925, dans son « Autoprésentation », Freud revient sur cette affaire de la manière suivante :

« En des phrases antérieures de ma production, j’ai déjà fait la tentative de parvenir à des points de vue plus généraux à partir de l’observation analytique. En 1911 j’ai souligné dans un petit essai, Formulations sur les deux principes dit fonctionnement psychique la prédominance du principe de plaisir-déplaisir pour la vie psychique et la façon dont il est relayé par ce qu’on appelle « principe de réalité ». Plus tard, je me suis lancé dans la tentative d’une « métapsychologie ». J’ai ainsi dénommé un mode d’analyse dans lequel chaque processus psychique est apprécié en fonction des trois coordonnées de la dynamique, de la topique et de l’économie, et j’ai vu en elle l’objectif ultime auquel puisse Parvenir la psychologie. Cette tentative resta à l’état d’ébauche, je l’interrompis au bout de quelques traités […] et j’ai sans doute bienfait, car le temps d’une telle fixation théorique n’était pas encore venu [xii]. »

En fait, Freud rétablit son droit à la spéculation dès la phrase suivante (« Dans mes derniers travaux spéculatifs… ») et ce passage ne peut être compris aujourd’hui sans noter le paragraphe précédent ajouté en 1935 (et omis des Gesammelte Werke, publiées en 1948), qui permet de comprendre que le problème essentiel n’était pas lié à la fixation théorique mais bien aux dangers de la généralisation conceptuelle pour la façon dont elle peut être reçue.

« J’ai toujours éprouvé comme une injustice grossière le fait qu’on ne voulut pas traiter la psychanalyse à l’instar de n’importe quelle autre science de la nature. […] On fait grief à la psychanalyse de chacune de ses incomplétudes et de ses imperfections, alors qu’une science fondée sur l’observation ne peut pourtant faire autrement que de dégager ses résultats morceau par morceau et Lie résoudre ses problèmes pas à pas. »

L’accusation de pansexualisme adressée à la théorie psychanalytique « reconnaissant » à sa juste place la fonction sexuelle – procède du contresens tendancieux sur le principe même de généralité. Même chose pour l’accentuation de l’accidentel dans le développement, qui aura permis de supposer que la psychanalyse annulait ainsi le constitutionnel et l’hérédité… La disqualification de la psychanalyse procède d’une « méconnaissance radicale du problème ». Quelques lignes plus haut, Freud écrit :

« Des concepts fondamentaux clairs et des définitions aux contours nets ne sont possibles dans les sciences de l’esprit que dans la mesure où celles-ci veulent englober un domaine factuel dans le cadre d’un système intellectuel constitué. Dans les sciences de la nature dont la psychologie fait partie, une telle clarté des concepts supérieurs est superflue, voire impossible la biologie ne sait pas, aujourd’hui encore, donner un contenu certain au concept de vivant[xiii]. »

L’indétermination des « représentations fondamentales » et des concepts est la condition du mouvement propre de théorisation : « la progression de l’analyse du matériau observé » est la méthode qui évite précisément la précipitation sur les synthèses généralisatrices.

Il est vrai que, dans le corpus freudien, la métapsychologie doit être désormais reconstruite morceau par morceau, et que sa constitution même, à partir de l’inaboutissement du , Projet » de 1895, s’est effectuée pas à pas jusqu’en 1938, où l’on retrouve ce mode d’analyse absolument intact dans L’Homme Moïse et la religion monothéiste – notamment dans les propos consacrés aux « progrès dans la vie de l’esprit ». C’est que l’oeuvre de Freud lutte en permanence contre l’assimilation de la doctrine au dogme, et qu’elle n’a, malgré cet effort, jamais cessé de s’y heurter. La psychanalyse paie sans doute de cette manière l’obstination de son fondateur à vouloir traquer et dénoncer la religiosité de pensée, ce que l’on a commodément pris pour une vague spéculation sur les religions, et peut-être les successeurs de Freud n’en ont-ils pas tiré les leçons de vigilance qui auraient été utiles aux fonctionnements et aux effets de cette religiosité dans leurs théories comme dans leurs communautés. En outre, si Freud avait quelques raisons, au début du siècle, de plaider que « la méfiance des psychiatres [avait] mis l’âme en tutelle », certains successeurs en ont certainement beaucoup trop rajouté du côté de l’âme – l’usage langagier allemand se laissant très naturellement porter à traiter « de l’âme » comme « du psychique » – au point que, de façon délibérée ou non, là où la religiosité a cédé en apparence, les délices de l’esthétisme, le spontanéisme débraillé, l’autoréférence comme le psittacisme, ont envahi peu à peu le champ de la spéculation, au point parfois d’atténuer considérablement – non sans les meilleures intentions pédagogiques parfois – le vif de l’exercice de théorisation en psychanalyse. L’intellect et les politiques relationnelles auraient de la sorte réussi pour une part, de l’intérieur, ce que les refus externes et les objections n’auraient pas accompli à eux seuls : démolir le bastion le mieux stratégiquement placé, pour construire nombre de magnifiques forteresses à l’arrière – souvent concurrentes autour d’éléments n’apparaissant pas nécessairement comme valant d’être défendus (exception faite des arguments les plus narcissiques).

Parler des interactions de l’intellect et des politiques relationnelles à propos de la métapsychologie se justifie en l’occurrence des nombreuses données biographiques offertes par la correspondance de Freud et qui ne cessent de solliciter une lecture analytique. En effet, si la métapsychologie est « la mythologie » des psychanalystes, si ses termes sont les « mots de passe des adeptes », doit-on s’épargner, sinon une psychopathologie du mouvement psychanalytique, du moins une prise en compte du fait que la théorie psychanalytique est née de la pathologie et que – comme aucune autre théorie – elle s’est enrichie et propagée a partir des dégagements progressifs et successifs des « théoriciens » eux-mêmes de leur propre pathologie, s’analysant les uns les autres – ce qui demeure au principe de la formation des psychanalystes… Cette seule considération – que la clinique psychanalytique est au centre de la transmission de la psychanalyse – invite au moins à ne pas négliger tout à fait les éléments d’analyse, l’interprétation des rapports entre théorie et transfert, éléments dont le lecteur le moins averti dispose désormais à profusion et que les analystes ne sauraient impunément congédier.

On serait tout à fait fondé d’attribuer à la grande capacité d’autocritique de Freud le fait qu’il n’ait pas publié ni « achevé » tel ou tel texte. Il serait peut-être imprudent de ne pas remarquer qu’il s’agit des écrits où l’activité de synthèse prédomine et où la spéculation s’emballe de façon trop évidente. Que ces matériaux « refoulés » soient remontés en surface, cela demeure en homologie avec la méthode. Que ces « refoulements » aient participé – à peu près chaque fois – des tribulations d’une relation transférentielle, cela ne s’expose pas aux assauts de psychobiographes plus ou moins sournois, mais cela renforce l’intérêt de parler la psychanalyse à haute voix.

On peut par exemple remarquer que peu après avoir délaissé le projet d’écrire une « psychologie scientifique », Freud attire de nouveau (timidement) l’attention de Fliess sur « quelques questions métapsychologiques’) (Lettre du 2 février 1896). Un an plus tard, dans la lettre où il se débarrasse de sa neurotica (d’une théorie de sa névrose), il conclut ainsi :

« … J’attache toujours plus de prix à nies débuts dans la métapsychologie » (Lettre du 21 septembre 1897).

C’est l’année suivante, alors que Freud se trouve au coeur de la rédaction de L’Interprétation des rêves, qu’il remercie son « visuel ami de Berlin » d’avoir rêvé que son livre était terminé – comme si le rêve de Fliess avait accompli le désir de Freud – et lui parle justement de sa découverte que l’interprétation par l’accomplissement de désir ne donne pas une « solution biologique [mais] bien plutôt une solution métapsychologique » (Lettre du 10 mars 1898). Suit, entre parenthèses, la phrase connue:

« D’ailleurs, il faut que tu me dises sérieusement si je puis donner à ma psychologie qui aboutit à l’arrière-plan du conscient, le nom de métapsychologie[xiv]. »

Ce nom ne sera pas rendu public dans L’Interprétation des rêves, alors qu’il figurait sur le plan détaillé du premier tiers (Lettre du 22 juillet 1899), mais deux ans plus tard, quand la relation avec Fliess sera près de son terme et que Freud pourra se passer de son « autorisation ». Cette demande d’autorisation était-elle un test terminologique, une hésitation s’en remettant à la critique bienveillante, un emprunt à Fliess qui aurait incidemment forgé le mot, le nom ? On connaît les idées de Fliess, ses théories, c’était un grand constructeur de systèmes théoriques, ne reculant devant aucune synthèse – fût-elle absurde – et Freud n’hésitera pas, à plusieurs reprises, devant le « diagnostic » de paranoïa à son sujet.

Reconnaître et nommer, son propre fonctionnement psychique, les mécanismes de l’appareil psychique, le fonctionnement psychique du critique élu de sa théorisation, cela mènera Freud à publier le nom « métapsychologie » en le dégageant précisément du mécanisme de la paranoïa, en symétrie inverse.

Projeter. Transposer

Au lieu de donner son nom à un territoire cérébral, Freud va promouvoir un simple qualificatif : psychique et l’élever, par le substantif, au rang conceptuel. A la fin de son oeuvre, dans L’Abrégé, la question reviendra :

« … à quelle série de phénomènes doit-on réserver le qualificatif de psychique ? »

Cette question est scandée par un travail incessant sur l’emprise verbale et la nomination, travail orienté par la quête de représentations-mots pour les choses inconscientes et (schématiquement) par deux métaphores pour le refoulement – le refoulement est d’abord présenté comme un « défaut de traduction », puis, à mesure que le refoulé semble définir les frontières d’une « terre étrangère » (Ausland), la métaphore traductrice devient plus abstraite (le refoulé est en effet étranger à toute langue), l’hypothèse de la double inscription se détache, en tant que mécanisme, des analogies d’écriture, et la notion d’Entstellung (déformation, défiguration), primitivement utilisée pour décrire le symptôme, s’installe au centre des mécanismes de l’appareil psychique, afin de désigner le problème de l’effacement des traces. Du thème inaugural de l’oubli des noms, au thème final de l’effacement des traces, la perspective du psychique S’est progressivement mise en place, instaurant la représentation d’une très grande distance entre deux pôles apparemment très voisins.

C’est donc sous le titre Psychopathologie de la vie quotidienne, que le nom « métapsychologie » s’avance. Par rapport à l’approche du symptôme, c’est bien la dimension de la vie quotidienne qui fonde la distinction entre la métapsychologie freudienne et la psychopathologie telle qu’on la concevait auparavant. On doit se souvenir que ce livre, Psychopathologie de la vie quotidienne (1901-1904), a servi pendant très longtemps de « pavillon » à la psychanalyse auprès du plus vaste public, qu’il a été très rapidement traduit et très largement diffusé, et que Freud l’a constamment remanié, complété et annoté pendant plus de vingt ans. (L’Homme aux rats se décidera à consulter après avoir « feuilleté » cet ouvrage.)

Le douzième et dernier chapitre de ce livre : « Déterminisme – Croyance au hasard et superstition – points de vue », reprend l’ensemble des hypothèses pour les inscrire à nouveau dans « les limites de l’état normal », et c’est la partie points de vue qui annonce la position métapsychologique à partir de laquelle un « mode d’analyse » sera fondé. Au passage, la méthode de l’Einfall (l’association libre des idées) sera introduite par l’exemple (autour des noms et des nombres), et la « force d’association » servira la difficile définition d’un déterminisme psychique « sans solution de continuité » (qui laisse intacte la conviction du libre arbitre) inaccessible à une logique consciente habituelle. Le paranoïaque, dans son attachement aux détails les plus insignifiants, permet d’illustrer le problème de la recherche de motivation, qui passe par la projection dans la vie psychique d’autrui de ce qui existe à l’état inconscient dans la sienne. C’est la manière de voir du paranoïaque qui permet, parce qu’elle est caricature d’un fonctionnement non censuré, d’attirer l’attention sur les degrés de l’interprétation : il y a du vrai dans l’interprétation délirante du monde extérieur (du « vrai » qui échapperait à l’homme normal) et le fait de convaincre le lecteur de cette part de vérité paranoïaque devrait lui rendre plus supportables ces vérités de l’interprétation freudienne qu’il pourrait aisément prendre pour des folies. En bref, Freud semble prendre appui sur un fonds paranoïaque minimum et commun pour contourner… la méfiance du lecteur : un peu de paranoïa suffirait pour admettre le déterminisme inconscient, tel que le paranoïaque avéré l’indique à grands traits pour la conscience – c’est une logique délirante qui (à l’instar de l’apparente absurdité du rêve) servira de modèle pour introduire aux logiques de l’inconscient…

Dès lors, comment convaincre de la non-existence du hasard interne (psychique), sans réfuter le hasard extérieur (réel) ? La superstition et la croyance se substitueront pour un temps, l’une au fonctionnement de l’hypothèse, l’autre à la construction de la théorie. Superstition et croyance, de même que le rêve est un délire normal, seront les formes élémentaires de la construction délirante, les exemples d’une double logique accessible, pour une part, à tout un chacun, et d’autre part inaccessible sans interprétation : le superstitieux comme le croyant utilisent à l’extérieur la motivation que le psychanalyste cherche à l’intérieur, ce qui est projeté sur l’événement sera « rabattu » sur la pensée. Interpréter le hasard en termes d’ignorance consciente et de connaissance inconsciente conduit à proposer que la conception mythologique, puis religieuse, du monde « n’est autre chose qu’une psychologie projetée dans le monde extérieur ». C’est ici que l’analogie avec la paranoïa est une « construction d’aide », elle fonctionne comme modèle pour une autre logique. La perception endopsychique de l’inconscient – qui n’est pas une « vraie » connaissance – se projette en reflet sur le monde et construit une réalité au-delà du témoignage des sens (superstition – croyance – délire), et cette réalité suprasensible doit être retransformée, par la science, en psychologie de l’inconscient. Le programme de théorisation est ainsi esquissé :

« On pourrait se donner pour tâche de décomposer, en se plaçant à ce point de vue, les mythes relatifs au paradis et au péché originel, à Dieu, au mai et au bien, à l’immortalité, etc., et de transposer la métaphysique en métapsychologie [xv]. »

Programme pour un point de vue, dont une lecture attentive de l’oeuvre de Freud peut constater l’accomplissement pour l’essentiel, et qui aurait dû alerter sur l’inutilité de dissocier ultérieurement la psychopathologie freudienne de toutes les réflexions – par « empiétement audacieux » – sur, la culture et la civilisation afin d’éclairer le psychique et, aussi bien, afin de les éclairer par les lois du psychique.

Le raisonnement fondateur de la métapsychologie repose donc sur un modèle psychopathologique : la paranoïa, un modèle psychologique : la projection, et implique une retransformation du premier, une transposition du second. En fait, les deux modèles sont conjoints, dix ans plus tard dans Totem et tabou, par la proposition que l’animisme est un prototype (Vorbild) de système intellectuel. Mais, déjà dans ce chapitre de la Psychopathologie, la conjonction des modèles est préétablie, d’une part, avec le soulignement de la « façon de penser » métapsychologique : accorder de l’importance et tirer des conclusions du plus petit signe (selon la ligne de déplacement opéré par le « regard acéré du paranoïaque »), d’autre part, avec l’ouverture du champ d’étude de la pensée primaire – la résolution anthropomorphique du monde – situant sur des plans parallèles d’égale importance la butée d’origine pour le déplacement théorique : les commencements de la pensée en l’individu, les commencements de la pensée en l’humain. La superstition n’était que le complément logique de la connaissance préscientifique, et la direction méta de la logique psychanalytique doit se garder de fonctionner par compléments successifs dès le moment où le risque de projeter les formes secondarisées de la logique sur la pensée primaire reviendrait à annuler le temps de la constitution du psychique dans l’espèce et le temps de la constitution psychique. L’anthropomorphisme aurait en quelque sorte un corrélat : le « psychomorphisme » qui induirait l’attribution d’une forme logique constituée (en conscience) à l’observation déductive d’une pluralité de logiques (inconscientes) en voie de constitution et participant de la constitution. Paranoïa, superstition et croyance sont des modèles actuels (pour la psychopathologie et pour la psychanalyse), et la projection métapsychologique tend à établir leur fonctionnement inactuel (en rapport avec des prototypes) en donnant leur version paradoxalement retemporalisée vers le passé (ontogenèse et phylogenèse), d’où le postulat freudien que l’on peut résumer en proposant que le raisonnement par inférence (l’axe de la projection méta) appelle une nomination et une logique qui absorbent le temps au fil d’une description afin d’en construire les repères de spatialisation psychique, le point de vue topique.

Le déterminisme psychique peut construire le passé pour interpréter l’inactuel, alors que, en conscience, la superstition met l’avenir en condition, que la croyance le soumet – ainsi que le présent – à l’éternel, et tandis que la paranoïa assujettit l’avenir comme le présent, toujours en conscience, à la projection qui conditionne son existence même. Superstition, croyance et paranoïa orientent différemment la conscience vers l’annulation du passé, constituant peut-être une forme d’action des degrés de l’oubli psychique (et du psychique); ce sont les formes cliniques extrêmes (du plus quotidien au plus pathologique) de l’exclusion mutuelle de la mémoire et de la conscience, exclusion d’emblée postulée par la première topique. Il est concevable que ces questions de temps sous-jacentes à l’exposition du projet métapsychologique aient conduit Freud à rédiger une longue note, en 1924, ajoutée à la fin de ce chapitre, pour modifier et argumenter sa conception de l’oubli ; note dans laquelle on trouve l’affirmation que l’ « inconscient se trouve, d’une façon générale, hors du temps », l’analyse des traces de souvenirs refoulés amenant à constater que la durée, l’âge et le temps interne ne les changent en rien.

Tout mécanisme de projection interprète une réalité inconnue quelconque, exclusivement à partir du déjà-connu, et produit une anticipation plus la projection est « motivée », plus ses motifs sont refoulés du même coup, la conscience est alors transformée en projecteur, en organe des sens qui ne peut percevoir qu’à partir d’un aveuglement sur l’intérieur. On dirait que, pour la projection, tout l’interne est du passé, n’est plus à l’ordre du jour. C’est précisément ce que la métapsychologie prend en compte, à la lettre, en retournant la projection vers le monde intérieur, afin de fournir un état des lieux… du temps. Le point de vue du projecteur, de l’observateur, est en ce sens déjà la transposition de ce qu’est un point de vue: c’est le dispositif d’éclairage de la tache aveugle. D’où la gageure que représente le déplacement métapsychologie que en tant que psychopathologie du transfert.

Il est très remarquable que le « personnage » du paranoïaque se trouve appelé dans cette situation-pivot où – à la faveur d’une théorie de la projection – il s’agit de transposer la métaphysique en métapsychologie. Cela est d’autant plus remarquable que, faisant l’économie du transfert pour privilégier l’intersubjectivité, la psychopathologie philosophique de la même époque fait appel à la phénoménologie transcendantale de Husserl pour poser le problème de l’autre étranger à partir de quoi se constitue une méthode d’investigation pour la psychiatrie clinique. Mais si la question de l’« autre » deviendra, comme on sait, une formulation commode dans le discours psychanalytique de notre époque – notamment au titre d’une théorisation du transfert -, il faut convenir qu’a été bien peu explorée la « condition » psychopathologique de la paranoïa dans la cure psychanalytique. Car il ne s’agit pas seulement de parler de « paranoïsation » du transfert et du contre-transfert dans certains cas (façon d’opérer une réduction psychopathologique de nature psychiatrique sur un processus) : il s’agirait plutôt de déterminer quelle place vient occuper la personne de l’analyste par rapport au patient de telle sorte que la projection s’empare des personnes au lieu de continuer à régler la dynamique des processus transférentiels. Autre façon encore – dirait-on – de reposer le problème psychopathologie/métapsychologie en évaluant la signification que prend le mot « personne » dans la pensée de Freud (cf. le rêve, le trait d’esprit…).

[i] Freud-Jung, Correspondance, vol. II, lettre du 6 octobre 1911, p. 201-202, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », 1975.

[ii] Freud-Ferenczi, Correspondance, vol. I, lettre du 5 octobre 1911, n.1, p. 318, Paris, Calmann-Lévy, 1992. Nos italiques.

[iii] Ferenczi S., ibid., p. 362. La première publication des « freudiens » s’annonçait sous le titre Jahrbuch für Psychoanalyse und Psychopathologie.

[iv] Freud S., lettre à Ferenczi du 23 janvier 1912, in Correspondance, I, p. 352, op. cit. Nos italiques.

[v] Lacoste P., Contraintes de pensée, contrainte à penser, Paris, PUF, 1992.

[vi] Fédida P., Crise et contre-transfert, Paris, PUF, 1992. Lacoste P., Contraintes de pensée, contrainte à penser, Paris, PUF, 1992.

[vii] Freud S., « L’inconscient » (1915), in Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1976.

[viii] In P. Fédida, Phénoménologie Psychiatrie. Psychanalyse, Paris, Ed. Centurion, 1986.

[ix] Fédida P., Crise et contre-transfert, Paris, PUF, 1992.

[x] Freud S., « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin » (1937), p. 24 1, n. 2, in Résultats, idées, problèmes, II, Paris, PUF, 1985. Nos italiques.

[xi] Freud S., « Révision de la théorie du rêve », in Nouvelles conférences, p. 13, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », 1984.

[xii] Sigmund Freud présenté par lui-même, p. 98-99, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », 1984.

[xiii] Freud S., ibid., p. 98. Nos italiques.

[xiv] Freud S., La naissance de la psychanalyse, cf. p. 143, 193, pour les citations successives, Paris, PUF, 1956. Nos italiques.

[xv] Freud S., Psychopathologie de la vie quotidienne (p. 277 à 321 pour l’ensemble des citations et formulations résumées), Paris, Payot, 1960. Nos italiques.