Extrait de séminaire

Introduction

D’une part, il y a :

- une certaine tendance de la psychanalyse (française) à privilégier le seul verbal,

- et d’autre part, quelques imprécisions dans la traduction de certains termes de Freud, ont fait qu’un certain aspect de la clinique freudienne a pu disparaître du champ de nos perceptions et de notre pensée.

Cela concerne ce que Freud dénommait la « voie motrice » : lorsqu’il développe le modèle énergétique de la décharge motrice des tensions, ce n’est pas seulement une pensée positiviste quant au corps, c’est aussi l’étude d’une voie d’expression via ce registre. C’est-à-dire pas uniquement un vecteur de décharge d’intensités pulsionnelles, mais aussi un lieu privilégié du retour du refoulé et de son expression (nous n’entrerons pas pour l’instant dans la différenciation entre : expression motrice ou corporelle, conversion, somatisation, etc.) Ce fait est pourtant assez spontanément connu puisque nous connaissons et reconnaissons des éléments tels que : « le langage du corps », « la mémoire du corps », etc. Or, ce n’est pas souvent que les analystes intègrent cette dimension dans leur pratique.

De quoi parlons-nous ici ?

– de ces moments de cure où un affect saisit le corps tout en étant en contradiction avec ce que la personne est mentalement en train d’énoncer ;

– et l’éprouvé corporel de l’analyste – ou du patient – en contradiction avec ce que dit le patient – ou l’analyste ;

– et surtout la présentation du symptôme : lors de séances préliminaires – mais pas seulement – une expression corporelle qui contredit totalement le discours du moi, en une forme de dénégation agie (comparable à la façon dont un enfant peut ponctuer la parole parentale à son égard lors d’entretiens, mimes qu’il nous adresse).

Exemples

(1) Emma

Une jeune femme, lors de notre premier rendez-vous, se présenta dans une tenue très légère tout en m’expliquant qu’elle voulait comprendre pourquoi les hommes l’importunait en permanence, se demandant si, et en quoi, elle y était pour quelque chose. L’étonnement conscient était en contradiction avec sa tenue et son expression corporelle dont elle n’avait apparemment aucune « conscience » : c’était l’été, elle était assise en face de moi, en minijupe, jambes écartées, découvrant et exhibant le triangle coloré de son string …

Nous pourrions dire que ce qui est « présenté » ici est un « double discours », chaque expression se faisant indépendamment de l’autre. Et ce que le corps vient agir et mettre en scène dans le transfert (à condition d’en faire une adresse) est bien sûr la réponse refoulée à sa question, réponse qu’elle ne veut ou ne peut pas entendre dans l’immédiat : les hommes sont excités, oui, mais c’est à son insu qu’elle induit et éveille cette excitation. L’on mesure dans ce petit exemple l’importance de suspendre tout jugement, que ce soit celui d’allumeuse ou d’hystérique : ces diagnostics ne serviraient qu’à endiguer cette excitation – au lieu de l’accueillir, de s’en faire l’adresse -, ce sont des contre-transferts au service du renforcement de son refoulement.

D’autant plus que l’expression motrice nous indique une voie à suivre, ce qu’un jugement empêcherait donc de saisir : à nous de faire de cette expression inconsciente quelque chose qui nous est adressé, à nous, ici non pas comme voyeur, ce qui nous ferait répéter les scènes de la rue et des hommes voyeurs excités.

Si elle donne à voir à son insu, lors de cette première séance, elle dira à la suivante, qu’ « elle n’arrive pas à se voir dans un miroir », et pire, qu’elle n’arrive pas à « se voir toute entière, seulement par fragments » corporels.

Il y a une insistance du scopique dans ces rencontres, du montré, du donné à voir, qui s’exprime à l’insu du sujet. Insu, celui d’un su refoulé ?

Quelques séances plus tard, elle retrouvera une scène refoulée (par la honte) de ses huit ans où, lors d’un repas de famille dans le jardin, elle se fait traiter de « petite putain » par toute la famille, parce qu’elle avait enlevé sa culotte salie en jouant.

Elle se débattait donc avec ce regard des autres qui lui assignait un statut de « putain », regard qui se répétait sans cesse dans sa vie, en une compulsion de répétition qui remettait en scène cet instant de bascule identitaire, répétition qui échouait : elle venez donc chercher l’origine, la compréhension et la contradiction de cet événement. En attendant, la mise en scène se répétait sans cesse, réaffirmant l’identité que la famille lui avait attribuée et qu’elle refusait.

« Sommes-nous ce que l’on nous dit, ou bien ce que je sens au fond de soi ? »

(2) Elsa

Ici, c’est une culotte rouge qui est exhibée par une jeune peintre lors d’un premier rendez-vous alors qu’elle me racontait qu’elle tentait depuis très longtemps, de façon obsédante et mystérieuse, de faire le tableau parfait : un cube rouge vif… (à la manière de Mondrian ?)

La compréhension de cette quête obsédante viendra plus tard : le rouge du sang, de la chair, et le jeu de mot d’enfant avec le « cul-be » : « tu as un beau cube ! », ce qui la faisait bien rire avec sa sœur. Réaliser le tableau parfait aurait représenté, pour elle, une réassurance : avoir un « beau cube » qu’elle peut montrer sans complexes aux hommes… débarassée d’une dysmorphophobie et de la hantise des taches menstruelles.

* * *

Ce sont des exemples, disons faciles, car la mise en acte venait en contre-point d’un discours ou parfois en soulignement d’une parole. En tous cas exhiber une part refoulée, exhiber inconsciemment la réponse à une énigme lancinante pour le moi, au point, parfois, de venir organiser une vie (en une sorte de quête perpétuelle, celle d’un graal – à condition de ne pas le trouver… pour garder une quête qui offre un sens à l’existence).

(3) Clara

D’autres fois, c’est bien après-coup que la scène agie lors d’un premier rendez-vous peut se comprendre car, en ces cas, la parole qui y est liée n’est pas présente et apparaît plus tard : pour exemple, une jeune femme qui, lors du premier rendez-vous et avant même de pouvoir s’asseoir, n’arrive pas à décoincer la fermeture éclair de sa parka et donc l’ôter ; elle s’en sort en une sorte de danse, comme si elle ôtait une jupe serrée… (c’est ce que j’ai imaginé) « ce n’est jamais arrivé ! » se sent-elle obligée de dire, et qui peut se comprendre plus tard lorsqu’elle dit : « en fait, je suis très coincée… » Elle souffrait d’un important vaginisme et d’anorgasmie, ce que sa pudeur lui a interdit de dire pendant plus d’un an… Et de plus, telle une princesse, elle vivait enfermée dans une tour d’ivoire.

* * *

D’entendre ainsi les choses permet de mettre en question la notion même de passage à l’acte : ces agirs ne sont pas du tout une attaque du cadre, ce qui est une interprétation contre-transférentielle en ce qu’elle refuse de saisir ce qui s’exprime là hic et nunc, et, qui plus est, qui vient nier que cet agir nous est adressé transférentiellement et inconsciemment sur cette scène seconde qui est celle de l’espace de la séance. Nous est adressé : c’est à nous d’en faire une adresse. J’aime bien penser que l’inconscient sait parfaitement où « il met les pieds ! »

Winnicott avait pointé cette dimension avec sa fameuse formule : ce qui n’est pas mentalisé, revient en actes dans le transfert, afin d’être élaboré et mentalisé par l’analyste. C’est bien une adresse de l’inconscient du patient faite à l’analyste.

Précisons ici qu’il ne s’agit absolument pas de faire une interprétation des expressions corporelles et encore moins une grille de décodage des gestes et attitudes.

(4) Anne

Nous retrouvons ces adresses inconscientes avec les « rêves programmatiques » lors de la première séance. Par exemple, une patiente apporte un rêve très angoissant de la nuit qui précède notre première rencontre, ce qui est déjà un signe d’une adresse inconsciente ! : « Au bord d’un marécage, la nuit, une grande armoire normande s’enfonce inexorablement dans la vase. Pourtant, cette armoire est vide, je le sais ! » L’interprétation toute simple du rêve viendra toute seule en fin de séance : cette jeune femme est normande, et se sent vide, incapable d’émerger dans sa vie, bien au contraire, le sentiment de s’enliser dans ses relations, etc. Le rêve vient dire à l’analyste la vraie problématique de la patiente. Plus loin, elle évoquera sa vie amoureuse, attendant de l’homme qu’il « la mette à flot » alors qu’en fait, « elle s’enfonce dans ces relations » vaseuses…

De plus, ce rêve va offrir, à nous deux, une véritable scène opérante, certes scène seconde, mais qui offre un espace transitionnel où les représentations qui viendront vont pouvoir jouer et s’élaborer avec efficacité : disons une scène « perlaborante », agissant l’enlisement (avec l’autre) et/ou l’émergence (de soi) ?

* * *

Cette dimension de la voie motrice, Freud la prenait en compte dans une forme de lecture du symptôme qui s’exprime à l’insu du patient. Nous en avons plusieurs exemples.

(5) Dora

Bien sûr, il y a sa toux en séance, qui vient témoigner d’un fragment d’histoire. Il y a aussi ce moment de la cure où Freud relève que, tout en lui parlant, elle joue avec son porte-monnaie, ne cessant de l’ouvrir pour y plonger le doigt, puis de le refermer. Peu importe ici l’interprétation sexuelle que Freud (s’) en fait, l’intérêt est de saisir qu’en parallèle à ce qu’elle dit, une expression motrice a priori hors-sujet vient, soit dévoiler le contenu latent de sa parole manifeste, soit la contredire. Entendons ici « hors-sujet » : aussi bien quelque chose qui échappe au sujet conscient, que quelque chose qui n’a apparemment rien à voir avec ce que porte le langage à cet instant.

(6) La grande crise hystérique

Un autre exemple est celui de la grande crise hystérique : une main tente de relever la robe tandis que l’autre tente de la rabaisser[i]. L’on voit ici l’expression directe de quelque chose de conflictuel, sorte de construction biface comme dans le symptôme ou le fantasme, conflit entre un désir inconscient et un interdit conscient, que l’on ne peut saisir que si, là aussi, l’on suspend tout jugement, fut-ce un diagnostic clinique du genre : « elle fait une crise » … pensée qui supprime l’adresse (quelque chose est adressé au psy) et qui devient : elle fait une crise toute seule, il n’y a ni adresse, ni message…

* * *

Mais il ne s’agit pas non plus de passer son temps dans l’observation du corps de l’autre : il s’agit de s’inscrire dans : remémoration, répétition, perlaboration. La mise en acte n’est pas un passage à l’acte mais une forme d’expression. L’efficace vient lorsqu’en fait nous sommes saisi et non pas quand nous saisissons ; nous sommes saisi par quelque chose d’inconscient au lieu de saisir consciemment, en appliquant du savoir, c’est-à-dire ici en répétant l’acte de refoulement.

(7) Hamlet

Otto Rank avait, au sujet du Hamlet de Shakespeare, écrit un article sur la scène dans la scène[ii] : créer une scène de théâtre (dans la pièce elle-même) pour agir le dire qui ne peut des dire dans l’espoir d’être entendu par les destinataires…

La présentation du symptôme est une scène dans la scène analytique, la scène du patient dans la scène de l’analyste.

(8) L’Œdipe de Sophocle

Autre exemple : lorsque Freud assiste à la représentation de cette pièce, celle-ci le surprend car ce qui y est figuré présente pour lui quelque chose dont il va faire une re-présentation : c’est-à-dire une rencontre, voire une collision, entre la dimension œdipienne en lui, sur laquelle il travaille à ce moment-là, et la représentation scénique mise en acte qui donne à voir, qui figure : cette scène seconde vient ainsi donner forme, un cadre contenant la fantasmatique œdipienne, et donner ou révéler un sens.

(9) Un cas « extrême » : Aurélia[iii] et le masochisme pervers

Une enfant sadisée par sa mère et un médecin : un impossible à dire. Ce récit est écrit après-coup.

Aurélia est une esthéticienne de 25 ans, intelligente et fort belle, qui met en avant, comme « raison » de consultation, une relation avec son ex professeur de l’école d’esthéticiennes, un homme bien plus âgé ; elle vient parce qu’elle n’arrive pas à se dégager de cette histoire qu’elle dit « stérile », sans avenir ; elle pense aussi qu’il ne l’aime pas, que c’est juste « son cul » qui l’intéresse, et elle a très peur qu’il apprenne sa démarche « avec » moi. Depuis ses 18 ans, elle n’a que des histoires comme ça., et n’arrive pas à « se détacher », ce sont les hommes qui finissent par la « jeter ».

À un moment, me vient l’image d’une jolie petite fille bien sage : est-ce l’enfant qui vient en séance ? caché par un corps adulte qui occupe beaucoup l’espace, en fait mon espace psychique : sa gestuelle légère et gracieuse fait de suite fantasmer… « enchaîne »… Cette petite fille indique-t-elle la retrouvaille d’un idéal infantile (qui donnera plus tard l’idée : retrouver l’homme avant sa sexualisation), ou bien est-ce un moyen de déconnecter l’homme, moi, fantasmant sur le corps d’Aurélia, ce qu’elle entretient ?

À partir de cette petite fille, je perçois une grande tristesse chez elle dont je lui fait part : elle s’y abandonne alors, pleure, puis elle reprend une présence très physique avec des « moments ophéliens » où elle semble diaphane, évanescente, « traversable » : c’est ce mot qui me vient (qui a une histoire en moi liée à la rencontre d’un jeune très masochiste : c’est un mot « signal » pour moi…)

Ces mots me sont venus spontanément. Après vérification : ophélien désigne une fille charmante et délicate ; diaphane : apparence fragile et délicate, comme transparente ; évanescente : susceptible de disparaître. J’ai l’image d’Ophélie dans Hamlet selon le film en noir et blanc de Sir Laurence Oliver.

Je sens aussi qu’au-delà de ces ressentis, que ce soit le côté diaphane ou la petite fille triste, cela me sert aussi à repousser cet érotisme envahissant.

Donc, en termes de présentation :

- l’une consciente, travaillée : celle d’un corps adulte érogène ;

- l’autre inconsciente mais à « fleur de peau » : celle d’une petite fille qui a perdu un idéal d’enfant : par exemple, plus tard, elle évoquera sa jalousie à voir une fillette assise sur les genoux d’un papa, mais avant la découverte de sa sexuation.

Le premier signe, non admis : quinze jours plus tard, jour du deuxième rendez-vous : ce matin-là, chez le marchand de tabac-journaux, une panneau vente une nouvelle revue, Demonia[iv], revue sadomasochiste dont la couverture exhibe une femme en tenue de cuir clouté, brandissant un fouet : je suis troublé, curieux (envie d’acheter ce numéro « pour voir » …) – alors que ce n’est vraiment pas mon truc ! Je repars mal à l’aise.

L’après-midi, deuxième séance où Aurélia déploie son histoire et ses tristesses, raconte quelques souvenirs d’hospitalisation, enfant, et puis le dégoût qui était le sien lorsque, dans son lit, la tête contre la cloison, elle entendait du bruit dans la chambre de ses parents ; surtout, la tête du lit parental qui cogne contre la cloison contre laquelle est appuyé la tête de son lit, et pour ne plus entendre ce « bruit », elle enfouissait sa tête, jusqu’à l’étouffement, sous son oreiller.

Après trois ou quatre mois de séances, elle arrive un jour en imperméable (alors qu’il ne pleut pas) ; je m’assieds et voit du coin de l’œil qu’elle reste debout immobile. Au bout de quelques instants, elle jette son imper : elle est en tenue de cuir et de clous, avec des ouvertures où pointent ses seins, son sexe, etc. Elle se « plante » devant moi, souriante, joue avec sa langue, puis se déplace à quatre pattes en me faisant des propositions, élaborant des scenarii où je la sadise, etc., et surtout, un regard très étrange : abyssal est le terme qui me vient et se maintient toujours, car il traduit dans ma langue cette sensation de pouvoir plonger sans résistance dans quelque chose sans fond. Un regard indescriptible dont l’élément particulier qui reste dans mon souvenir est celui des yeux devenant immenses, habités d’une clarté diaphane, lunaire ? Quelque chose comme ça.

Je suis totalement « cloué » sur mon fauteuil, physiquement et mentalement : que faire, que dire ? Rien ne vient, je n’ai plus de pensées, puis passé cette sidération, je suis tout à coup saisi par un souvenir lié à notre première rencontre : comme assez souvent, j’entends un chien du voisinage aboyer. Mais ce jour-là, il m’avait agacé profondément et un fantasme soudain m’avait envahi : je fouette avec délice ce sale clébard qui couine sous les coups… Cette association, outre d’offrir un commentaire à ce qui se passe, a aussi l’intérêt de relancer mes processus associatifs, de me décoller de la scène, de réduire aussi le niveau émotionel.

Le transfert était déjà là et je n’ai rien entendu. Finalement, je « tiens » les quarante minutes, lui bafouille un « bon, à mercredi » et à mon étonnement, elle se rhabille et repart sans problèmes, m’adressant un sourire que je trouve timide et doux… (la petite fille ?) Cela va durer deux semaines environ, à chaque fois, pareil.

Sentiments de traversées, sans résistances, comme un vide, etc. Sa parole me fait visiter les arcanes de ces milieux sadomasochistes, leur jargon, leurs pratiques, etc. toutes ces choses que j’ignore ; cette position psychique de « reporter » est finalement confortable, elle me permet de supporter (holding) la scène sans la mettre dehors comme me le conseillent mes collègues, et de satisfaire ma curiosité intellectuelle : mais qu’est-ce qui anime ces gens ?.

Questions : suis-je le destinataire ? mais dès la première séance, elle m’avait prévenu : « je n’ai que des histoires comme ça ! » Donc prendre cette position d’interlocuteur et non de destinataire, ce qui serait entrer dans sa problématique et sa fantasmatique, d’en être l’élément nécessaire.

Je suis donc interlocuteur, en place de témoin, spectateur d’une mise en scène faute de mise en parole.

Reste à saisir la fonction psychique de cette scène.

Mais cette présentation vient suite à des séances où c’est une petite fille qui est présentée, c’est-à-dire un sol, une base, qui permet peut-être de supporter l’irruption de cette autre partie d’elle.

Peu après elle s’allonge sur le divan, se recroqueville et s’effondre, pleure beaucoup comme une enfant totalement désemparée (la petite fille de la première rencontre est revenue) : je pense à Winnicott, tenant la main de Margaret Little, etc., sans le faire sinon psychiquement et sans doute au travers des mots que je lui adresse (pour qu’elle ne retienne surtout pas ses pleurs. Ce que je préfère grandement à l’« autre » scène ! …)

En fin de séance, elle me dit :« Je vous remercie de ne pas m’avoir jetée… », en référence aux présentations sadomasochistes. Je lui ai bien tenu la main ?

Une vraie parole commence (j’écris cela et me rend compte que c’est un refoulement des présentations agies toutes aussi vraies ! …) : non, c’est juste une mise en mots, une forme de parole depuis une place tierce après la présentation de l’enfant, puis celle d’un « essai de solution sexuelle ». En effet, elle arrivera peu à peu à me raconter des séances sado-maso, du vrai hard, avec son Maître, dans la cave suréquipée d’une échoppe bordelaise, avec entre autres des « jeux » d’étouffements. Maître qui connaît l’histoire d’Aurélia. Mais elle commence à sentir qu’au fil de ces séances avec lui, son esprit se vide peu à peu, qu’elle n’aime plus rien, et n’a plus goût à rien.

Il m’apparaît que le Maître recrée les souffrances physiques de son enfance, mais il les transmute peu à peu en les sexualisant et en en faisant une source de jouissance, de même que les souffrances morales (par exemple de n’être rien quand les parents font du bruit, ce qui est répété – les ahanements, etc.) Il y a une connexion entre :

- se sentir seule dans sa chambre quand ses parents copulent bruyamment – se sentir seule à l’hôpital – souffrir – bruits sexuels et orgasmes – scène sexuelle (prendre la place de la mère par identification, mère qu’elle imagine étouffer sous les coups comme elle sous l’oreiller – la scène est défensive et identificatoire, incestueuse, etc.) Répétition de la scène (compulsion de répétition) espérant la perlaborer ?

- la souffrance transformée en jouissance, ce qui ne guérit pas mais panse une blessure qui n’est toujours pas cicatrisée.

C’est dans le retour aux souffrances (c’est-à-dire en quittant la scène B pour revenir à la scène A) que l’on a retrouvé l’enfant perdu et pu défaire le clivage. Clivage qui pouvait être matérialisé par la cloison des chambres (c’est ainsi que nous nous en sommes servis) :

- d’un côté une jeune fille qui se sent seule, abandonnée, agressée par le bruit des coups, qui tente de s’en protéger en s’étouffant, ou en créant du beau, de l’esthétique (l’éthéré, le glamour, etc.) ;

- de l’autre côté, la scène du fantasme auquel elle n’a que peu d’accès, lieu où se projette son désir incestueux et s’élabore ses représentations du sexuel génital sur un mode sadique-anal ; et où se reprojettent ses nombreuses souffrances corporelles hospitalières, notamment une scène où sa mère l’immobilise pendant qu’un chirurgien recoud sa cuisse (ce qui alimente un fantasme présentant ce que le couple parental ferait à l’enfant) ;

- et le maître qui est un maître en ce qu’il transmute, certes, mais surtout parce qu’il lui offre une scène décloisonnée, lui fait franchir la cloison des chambres : ce que nous avons fait dans cette cure, mais autrement (et l’épisode de présentation indiquait cette « autre scène »). La mise en actes en séance fut en fait le seul moyen pour elle de me présenter l’autre côté du clivage, celui qui n’était pas encore accessible à la parole, me le montrer et me le mettre dans l’esprit pour que j’en fasse quelque chose, que je le mentalise pour lui restituer.

Il y a bien un clivage, entre d’un côté une jeune esthéticienne, qui se sent seule depuis si longtemps, ne pouvant élaborer une identité que comme enfant abandonnée et jetée, loin de ses parents, vivant le jour avec un gentil substitut paternel, et d’un autre côté un personnage qui est dans la chambre des parents, qui leur appartient (enfin) et qui rencontre un père cagoulé, ce qui permet la confusion des hommes.

Aurélia était-elle vraiment perverse ? Le clivage semble affirmer ce diagnostic, d’autant que le clivage fut la défense utilisée pendant ses hospitalisations (longtemps, elle a « cassé les pieds » à son père, pas à sa mère, pour qu’il lui raconte ce qu’on lui avait fait – et « je ne m’en souviens pas … ! ») Hormis des souvenirs d’enfance où sa mère lui « enfile » des suppositoires dans le vagin et l’anus, où à l’hôpital sa mère la contient fortement pendant qu’un chirurgien recoud une de ses cuisses, etc.)[v]

D’autre part, le maître est le pervers, mais il produit un système relationnel qui donne une place et un mouvement que recherche Aurélia (transmutation et traversée de la cloison) et donc une satisfaction : système qui embarque souvent des êtres qui sont par exemple hystériques : ce qui irait dans le sens de cette thèse est le fait que dans ce cas de figure, le sujet est peu à peu vidé de sa pensée, de sa substance, alors qu’il me semble que l’authentique pervers masochiste ne l’est pas et, de plus, c’est bien celui qui organise le scénario sadomasochiste auquel le maître ne fait qu’obéir[vi].

Le sadomasochisme comme scène cathartique (expulser le mal, le transmuter) ou comme scène tentant d’élaborer ?

Conclusions sur la Darstellung

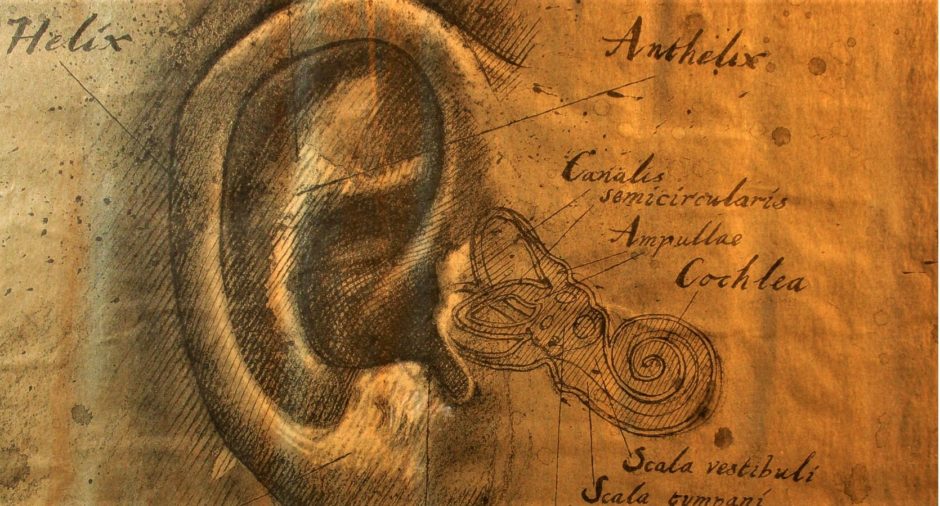

Cette expression motrice des fantasmes et des symptômes, Freud la nommait : Darstellung, c’est-à-dire : présentation (par opposition aux termes de Vorstellung et de Vertretung qui désignent deux formes bien différentes de représentation).

Ce terme est hélas parfois traduit par « représentation » ou « figuration », traductions qui font courir le risque de supprimer une fonction et une intentionnalité (celle de l’adresse) dans ce qui se manifeste, et surtout défaire le lien transférentiel. C’est donc la présentation d’un refoulé ou d’un non-mentalisé. Présentation dans une scène motrice à l’instar de celle du rêve, que Freud nomme : Darstellbarkeit, le travail du rêve, étant entendu qu’il s’agit d’un travail de présentation, de figurabilité, de mise en actes d’une pensée comme le rêve met en images une pensée. Le mécanisme serait le même, seule le mode change : agir ou rêve.

Les patientes que j’évoquais :

– présentent en actes (Darstellung), par la voie motrice, quelque chose qui me saisit et dont moi, je fais une représentation (comme Freud face à la pièce de Sophocle : à moi de ne pas oublier qu’il s’agit de ma représentation). Mais il y a deux types de représentation possible :

- soit une représentation qui vient refouler et assourdir ce qui circule entre les protagonistes via les diagnostics contre-transférentiels : hystérique, allumeuse, belle femme, ou femme en crise, etc. En ces cas, Freud utilisait le terme de vertreten, c’est-à-dire quelque chose qui vient représenter à la place de, prendre la place, et donc refouler ; ce qui m’indique aussi le risque que si j’y succombe, je ne ferais que perpétuer en fait le clivage, voire répéter un traumatisme en entrant dans la scène de sa souffrance en incarnant un personnage de son histoire qu’elle ne veut pas reconnaître, et donc en répétant le refoulement ;

- Mais à partir de l’instant où j’en fais une adresse et une présentation qui me révèle ce qui est refoulé chez elle, et à ce moment-là j’en fais une représentation mais selon le terme de Freud, une Vorstellung, c’est-à-dire une représentation qui re-présente ce qui a été perçu et vécu.

Remarquons que :

- la présentation est une projection directe par exemple d’un fantasme sur un objet, nous sommes dans une dualité ;

- alors que la représentation résulte d’un tiers, celui d’une élaboration secondaire entre le fantasme et l’objet.

Un autre cas de figure au sujet de l’agir est présenté dans le Totem et Tabou de Freud avec la pensée magique qui présente en acte et projette une représentation interne, sur la base d’une croyance en la toute-puissance magique du geste.[vii]

* * *

La présentation motrice est une scène seconde de quelque chose non mentalisé et adressé dans un transfert à quelqu’un qui pourrait la mentaliser et le restituer. Pour cela faut-il rester à côté du fantasme et accepter la frustration !

Pas question de faire un catalogue général d’interprétations des attitudes et gestes.

Par exemple : que nous « présente » un enfant dit « agité » ?

La mise en acte motrice, l’expression par la voie motrice présente quelque chose qui n’a pas été élaboré ou refoulé (voir les « phénomènes de frange » ou les pseudo « autour de la séance ».) Ce ne sont pas des passages à l’acte.

Voir aussi les tocs, le langage d’organe, etc. : une pensée est portée par le corps et la voie motrice et donnée à voir et entendre sur un autre registre.

Tausk définit le langage d’organe comme une conversion : à l’instar de l’hystérie, une parole se dit en termes d’organes (selon le langage du rêve), organe qui n’est donc pas la source. Il y a eu une mentalisation, représentation, qui fait retour sous cette forme (l’organe comme porte-parole), la pensée source étant rejetée.

Il y a à différencier représenter et présenter :

- « For » : la mère absente, à représenter : Vorstellung – « Da » la mère est là, présente : Darstellung

Le jeu de la bobine comme scène d’élaboration de la représentation qui compense l’absence de la présence maternelle ici.

- la décharge motrice définit toute action permettant une libération d’un trop-plein d’énergie et/ou de tensions ;

- Est-ce une conversion ou une non mentalisation ?

Hystérie

La présentation motrice dans l’hystérie offre à celui qui l’entend un regard sur la part refoulée, quelque chose qui n’est pas hors-langage mais rendu et maintenu tel (conversion).

La mise en scène hystérique, précisément dans ce qu’elle a de bruyant, nous donne à voir le spectacle de son symptôme en mouvement occupant tout le devant de ce que l’on constitue en scène. Mais, moins que mise en représentation (Vorstellung), l’hystérie est une présentation (Darstellung) qui, par son immédiateté, son mutisme, laissant toute place au corps, et son agitation motrice, met constamment en déroute sur le versant de la motilité l’espoir d’en rendre compte par les mots. A ce tracé ténu de la motricité au langage tient la fondamentale rétraction de la scène hystérique : elle est, avant tout, la fugacité d’un passage dans l’innervation et le dévoilement d’un excès où le langage perd ses droits. La Darstellung hystérique est un fait de l’ordre moteur. Il faudra donc s’interroger sur la motricité.

Du danger d’en faire du théâtralisme…

d’agirs dans l’apparent chaos de l’absence de représentations, telle que la crise hystérique le figure, plus du côté de la Darstellung (présentation) que de la Vorstellung (représentation) : un souffle traverse le corps pythique, en ses innervations, et les mots n’y ont nulle prise.

Ce que n’est pas la Darstellung : ni acting, ni abréaction

Acting out, Agieren, passage à l’acte

Freud (1914) : agieren = mise en acte : manière dont un sujet passe à l’acte inconsciemment pour éviter la verbalisation du souvenir refoulé et se soustraire au transfert en agissant pulsions, fantasmes, désirs. Il faut d’ailleurs mettre cette notion en relation avec celle d’abréaction (Abreagieren). Le patient « traduit en actes » ce qu’il a oublié : « Il faut donc nous attendre, dit Freud, à ce qu’il cède à l’automatisme de répétition qui a remplacé la compulsion au souvenir, et cela non seulement dans ses rapports personnels avec le médecin, mais également dans toutes ses autres occupations et relations actuelles, et quand, par exemple, il lui arrive au cours du traitement de tomber amoureux ».

Freud préconise deux solutions :

- Faire promettre au patient, tant que le traitement se déroule, de ne prendre aucune décision grave (mariage, choix d’amour définitif, profession) avant d’être guéri.

- Remplacer la névrose ordinaire par une névrose de transfert dont le travail thérapeutique le guérira.

Les anglais distinguent l’acting in de l’acting out proprement dit.

- L’acting in désigne la substitution d’un agir à la verbalisation, à l’intérieur de la séance (changement de position du corps, ou apparition d’émotions), Les kleiniens insistent sur l’aspect transférentiel de l’acting in et sur la nécessité de l’analyser, notamment dans les états-limites.

- et l’acting out en dehors de la séance.

de M’Uzan distingue l’acting out direct (acte simple sans rapport avec le transfert) et l’acting out indirect (acte lié à une organisation symbolique en rapport avec une névrose de transfert).

Dans le vocabulaire psychiatrique français, l’expression passage à l’acte met en évidence la violence d’une conduite par laquelle le sujet se précipite dans une action qui le dépasse : suicide, délit, agression.

Lacan, en 1962-1963, dans son séminaire L’Angoisse, instaure une distinction entre acte, acting out et passage à l’acte en une hiérarchie à trois étages. Selon lui,

- l’acte est toujours un acte signifiant qui permet au sujet de se transformer après-coup.

- L’acting out est au contraire non pas un acte, mais une demande de symbolisation qui s’adresse à un autre. C’est un coup de folie, destiné à éviter l’angoisse. Dans la cure, l’acting out est le signe que l’analyse se trouve dans une impasse où se révèle la défaillance du psychanalyste. Il ne peut être interprété, mais il se modifie si l’analyste l’entend et change de position transférentielle.

- Quant au passage à l’acte, il s’agit d’un « agir inconscient », un acte non symbolisable par lequel le sujet bascule dans une situation de rupture intégrale, d’aliénation radicale. Il s’identifie alors à l’objet (petit) a, c’est-à-dire à un objet exclu ou rejeté de tout cadre symbolique. Le suicide, pour Lacan, se situe du côté du passage à l’acte comme en témoigne la manière même de mourir en quittant la scène par une mise à mort violente : saut dans le vide, défenestration, etc.

Voir :

Sigmund Freud, « Fragment d’une analyse d’hystérie (Dora) » (1905), in Cinq Psychanalyses, Paris, PUF, 1970, GW, V, 163-286, SE, VII, 1-122 ;

« Remémoration, répétition, élaboration » (1914), in La Technique psychanalytique, Paris, PUF, 1970, GW, X, 126-136, SE, XII, 126-136 ;

« Psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine » (1920), in Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973, GW, XII, 271-302, SE, XVIII, 145-172 ;

Abrégé de psychanalyse (1940), Paris, PUF, 1967, GW, XVII, 67-138, SE, XIII, 139-207.

Jacques Lacan, Le Séminaire, livre X, L’Angoisse, 1962-1963, inédit.

Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, 1967.

Encyclopedia of Psychoanalysis, Ludwig Eidelberg (éd.), New York, The Free Press, et Londres, Collier Macmillan Ltd, 1968.

Michel de M’Uzan, De l’art à la mort, Paris, Gallimard, 1977.

R.D. Hinshelwood, Dictionnaire de la pensée kleinienne (Londres, 1989), Paris, PUF, 2000.

Notes :

[i] « Considérations générales sur l’accès hystérique » (1908) ; « Les fantaisies hystériques et leur relation à la bisexualité » (1908)

[ii] Otto Rank : « Le spectacle dans Hamlet » („Das Schauspiel in Hamlet“), 1915. Ein Beitrag zur Analyse und zum dynamischen Verständis der Dichtung. Contribution à l’analyse et à la compréhension dynamique de l’œuvre. Revue Imago, 1915.

[iii] Aurélia de Gérard de Nerval : « Une dame que j’avais aimée longtemps et que j’appellerai du nom d’Aurélia, était perdue pour moi. Peu importent les circonstances de cet événement qui devait avoir une si grande influence sur ma vie. Chacun peut chercher dans ses souvenirs l’émotion la plus navrante, le coup le plus terrible frappé sur l’âme par le destin ; il faut alors se résoudre à mourir ou à vivre : – je dirai plus tard pourquoi je n’ai pas choisi la mort. » Présentation et notes par Michel Brix : « À la différence du narrateur, Nerval choisit la mort un jour de janvier 1855, laissant Aurélia inachevé. Le récit, qui ne dissocie pas le rêve et la vie mais au contraire les réunit – c’est son sous-titre -, affirme la quête de l’unité perdue par un Je qui raconte et commente tour à tour l’expérience qu’il entend dépasser dans une harmonie retrouvée. » Livre de Poche, 1999.

[iv] Revue de sadomasochisme et fétichisme des années 90 aux couvertures très explicites.

[v] Voir l’histoire d’Isabelle qui présente le même trajet : sadisée à l’hôpital, puis catharsis avec un sadique.

[vi] Voir De M’Uzan, « Un cas de masochisme pervers. Esquisse d’une théorie », in De l’art à la mort, Gallimard, 1977.

[vii] Joël Bernat, Le processus psychique et la théorie freudienne. Au-delà de la représentation, collection « Études Psychanalytiques », Paris, L’Harmattan, 1996.

© Les textes édités sur ce site sont la propriété de leur auteur. Le code de la propriété intellectuelle n’autorise, aux termes de l’article L122-5, que les reproductions strictement destinées à l’usage privé. Tout autre usage impose d’obtenir l’autorisation de l’auteur.